在留日本人の多くが、ベトナム人の公共圏でのふるまいの多重性に戸惑いを覚える。ドイツ系亡命ユダヤ人の政治学者ハンナ・アーレントは、公共圏での自己こそが唯一、真の・本来の自己であると論じた。この論に沿おうとすると、わたしたち日本人はベトナム人の「本来の自己」をあまりうまく把握できない。ベトナム人の多くは、ラーン圏(Làng/廊, 集落圏・コミュニティー圏)ともいうべき、厳密には私圏にも公共圏にも属さない第三の圏をもっていて、そこでは公衆道徳を厳格に守り、ゴミのポイ捨てをせず、弱者や困窮者を助け、互いに譲り合う。ラーンにおいて「よくない評判」をとることはベトナム社会では致命的なのだろうか、誰もが「よいひと競争」をしているようだ。エレベーターの乗り降りや単車・自動車の運転においては一見自由奔放に見える人々が、いったん乗合バスに乗るや、高齢者や妊娠女性、児童たちに座席を譲り続け、日本人よりもずっと高い道徳性を見せる。乗合バスの車内空間は本来なら当然公共圏だが、ベトナムではラーン圏に属するようだ。人々が譲り合うこの車内に優先席は要らない。これから続々と開通する、日本政府などが支援するハノイ・ホーチミンシティーの都市鉄道(メトロ)でもベトナム人乗客の高い道徳的なふるまいが見られると期待したい。

在留日本人の多くが、ベトナム人の公共圏でのふるまいの多重性に戸惑いを覚える。ドイツ系亡命ユダヤ人の政治学者ハンナ・アーレントは、公共圏での自己こそが唯一、真の・本来の自己であると論じた。この論に沿おうとすると、わたしたち日本人はベトナム人の「本来の自己」をあまりうまく把握できない。ベトナム人の多くは、ラーン圏(Làng/廊, 集落圏・コミュニティー圏)ともいうべき、厳密には私圏にも公共圏にも属さない第三の圏をもっていて、そこでは公衆道徳を厳格に守り、ゴミのポイ捨てをせず、弱者や困窮者を助け、互いに譲り合う。ラーンにおいて「よくない評判」をとることはベトナム社会では致命的なのだろうか、誰もが「よいひと競争」をしているようだ。エレベーターの乗り降りや単車・自動車の運転においては一見自由奔放に見える人々が、いったん乗合バスに乗るや、高齢者や妊娠女性、児童たちに座席を譲り続け、日本人よりもずっと高い道徳性を見せる。乗合バスの車内空間は本来なら当然公共圏だが、ベトナムではラーン圏に属するようだ。人々が譲り合うこの車内に優先席は要らない。これから続々と開通する、日本政府などが支援するハノイ・ホーチミンシティーの都市鉄道(メトロ)でもベトナム人乗客の高い道徳的なふるまいが見られると期待したい。

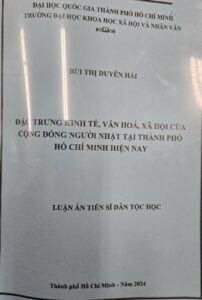

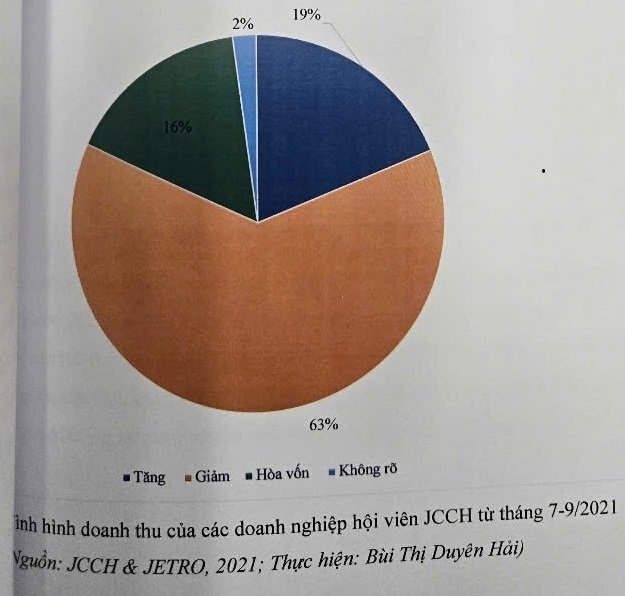

ホーチミン日本商工会議所(JCCH)提供のデータを彼女が博士論文の中で図表化している。いくつか興味深いものを挙げておこう。円グラフの色分けは、緑が増収、橙が減収、青がとんとん、水色がよくわからない、である。コロナ最悪期の2021年7~9月期には過半数(63%)の企業が減収となったが、沈静期の2021年1~6月期には早くも半数(52%)の企業が増益に転じている。

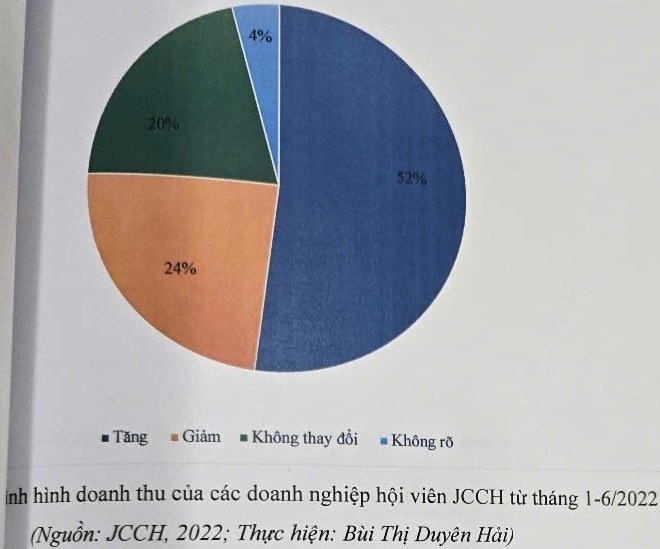

続いて、ホーチミンシティー投資計画局データに基づく2023年時点での在ホーチミンシティー日本企業の種類区分。円グラフの色分けは、緑が中規模企業、橙が小規模企業、青が零細(超小規模)企業、水色が大企業、である。

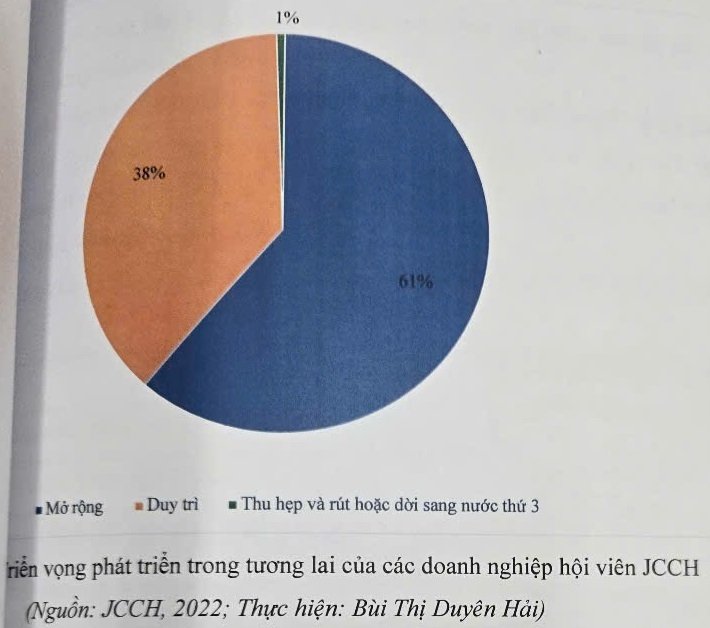

最後に、2022年コロナ禍沈静期のホーチミン日本商工会議所会員企業の将来的な発展の展望を見てみる。拡大傾向61%、維持傾向38%、業務縮小と第三国への移転1%。ベトナム・ビジネスなかんづくホーチミンシティーを基地とする南部ビジネスはコロナ以後の回復・伸長が良好で、在留日本人の将来に対する安心感は強そうである。